東日本大震災から7年半。復興は進んでいますが、一方新たな課題も明らかになってきました。

被災地を忘れず、神楽坂でできること改めて考えましょう。

入場無料、予約不要。お気軽にご来場ください。

主催:NPO法人粋なまちづくり倶楽部

問合せ先:鈴木 sshunji@yk9.so-net.ne.jp

日時:2018年10月28日(日)

13時~17時(パネル展示とサロン)

14時~16時(トークセッション)

会場:高齢者福祉施設「神楽坂」 1階 地域会議室

参加費:無料

kimonoでUDBB (2018/10/27)

神楽坂粋なまちづくりシンポジウム シーズンⅡ動画公開(2018/7/19)

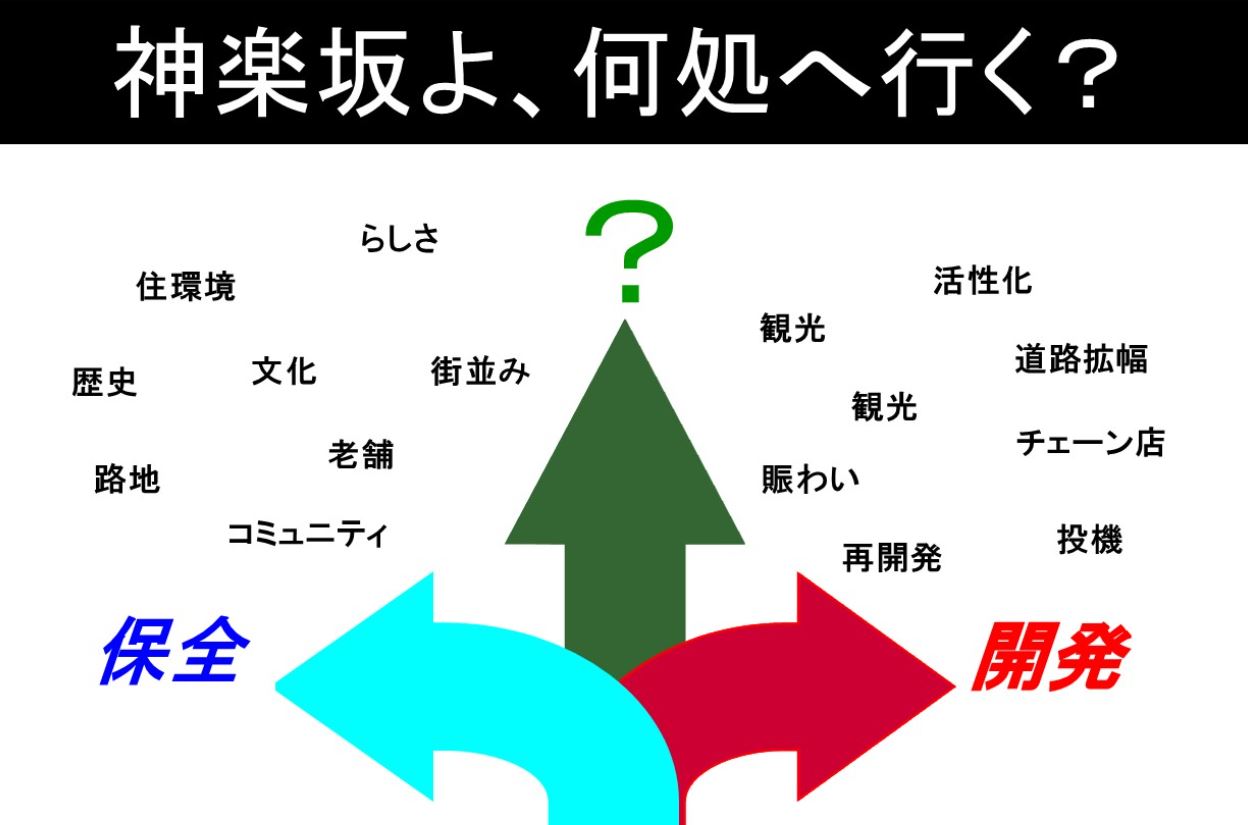

神楽坂粋なまちづくりシンポジウム シーズンⅡ

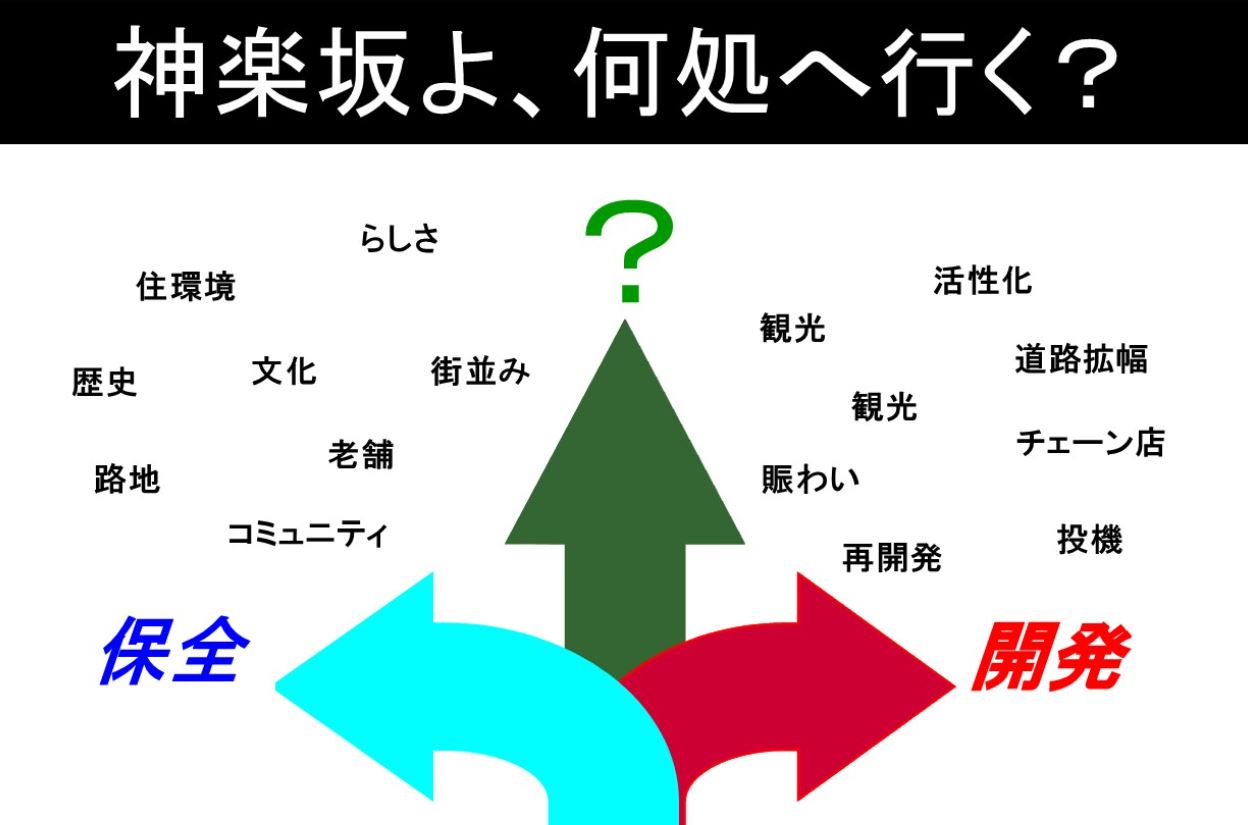

神楽坂よ、何処へ行く?

の動画を公開します。

セッション1 これまでの神楽坂の取組と活動紹介 (30分)

藤野貴之(NPO法人粋なまちづくり倶楽部 理事)

↓の画像をクリックすると「セッション1」の

↓動画が再生されます。

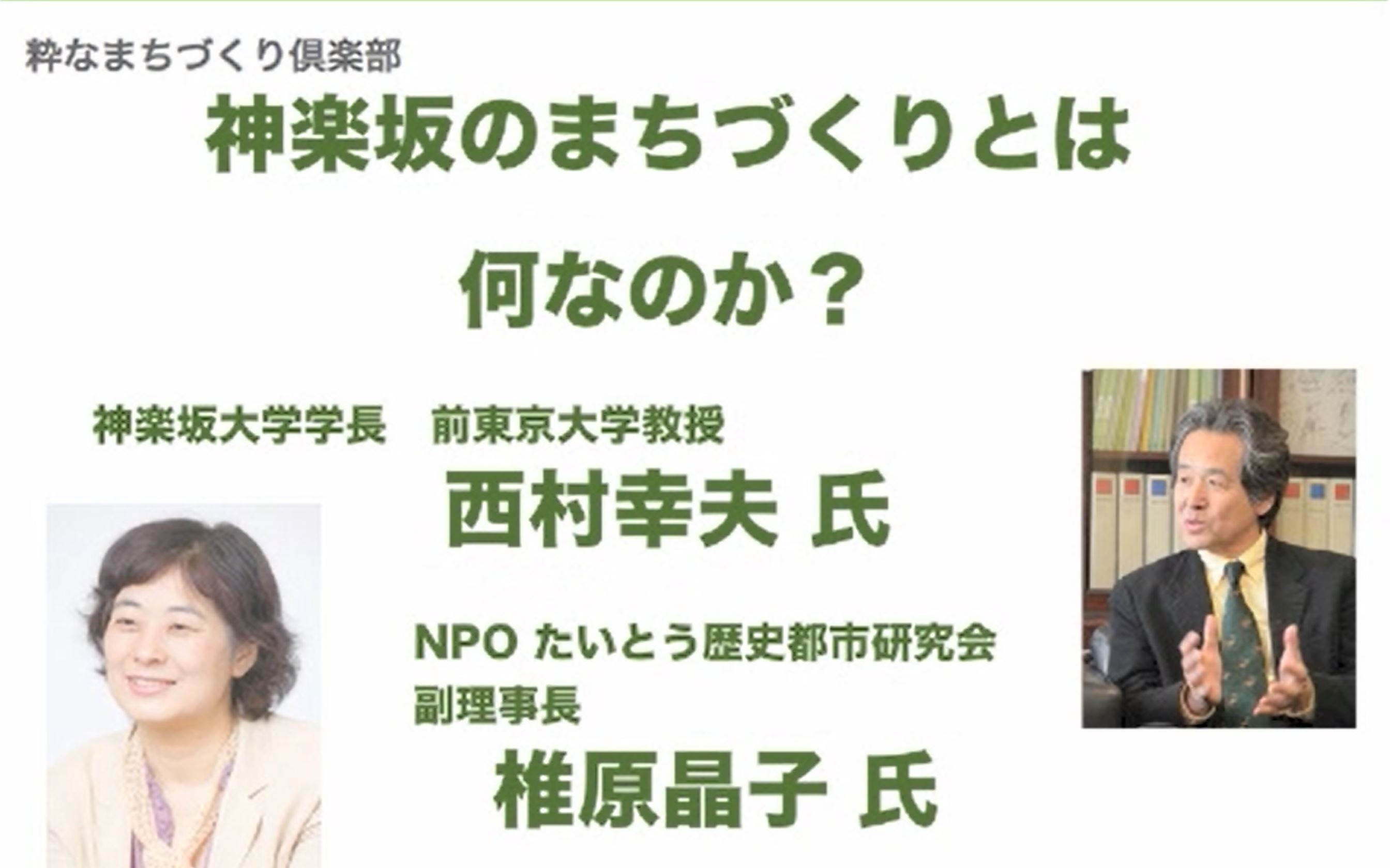

セッション2 対談「(仮題)神楽坂のまちづくりから見えるもの」(60分)

西村幸夫氏(神楽坂大学学長、前東京大学教授)

椎原晶子氏(NPO法人たいとう歴史都市研究会 副理事長)

↓の画像をクリックすると「セッション2」の

↓動画が再生されます。

セッション3 パネルディスカッション「神楽坂よ、何処へ行く?」(60分)

西村幸夫氏(前掲)

椎原晶子氏(前掲)

木村晃郁氏(全国路地のまち連絡協議会 事務局長)

石井要吉氏(神楽坂まちづくり興隆会 副事務局長)(※予定)

日置圭子(粋なまちづくり倶楽部 副理事長)

ファシリテーター:山下馨(粋なまちづくり倶楽部 理事長)

↓の画像をクリックすると「セッション3」の

↓動画が再生されます。

ゆかたでコンシェルジェ2018 (2018/7/25-26)

ゆかたセットをご持参の方には、着付けサービスもあります。

※浴衣や小物の貸し出しはございません。

※時間:17時から19時まで。(各日 先着100名様)

着付けサービスをご要望の皆様は、以下を必ずご持参ください。

女性の皆さま

浴衣、半幅帯、下駄

下着(ワンピース型肌着or肌襦袢と裾除け)

帯板、腰ひも3本、補正用のタオル、あれば伊達締め

男性の皆さま

浴衣、帯、腰ひも1本、下駄

下着(Vネックの肌着とステテコ)

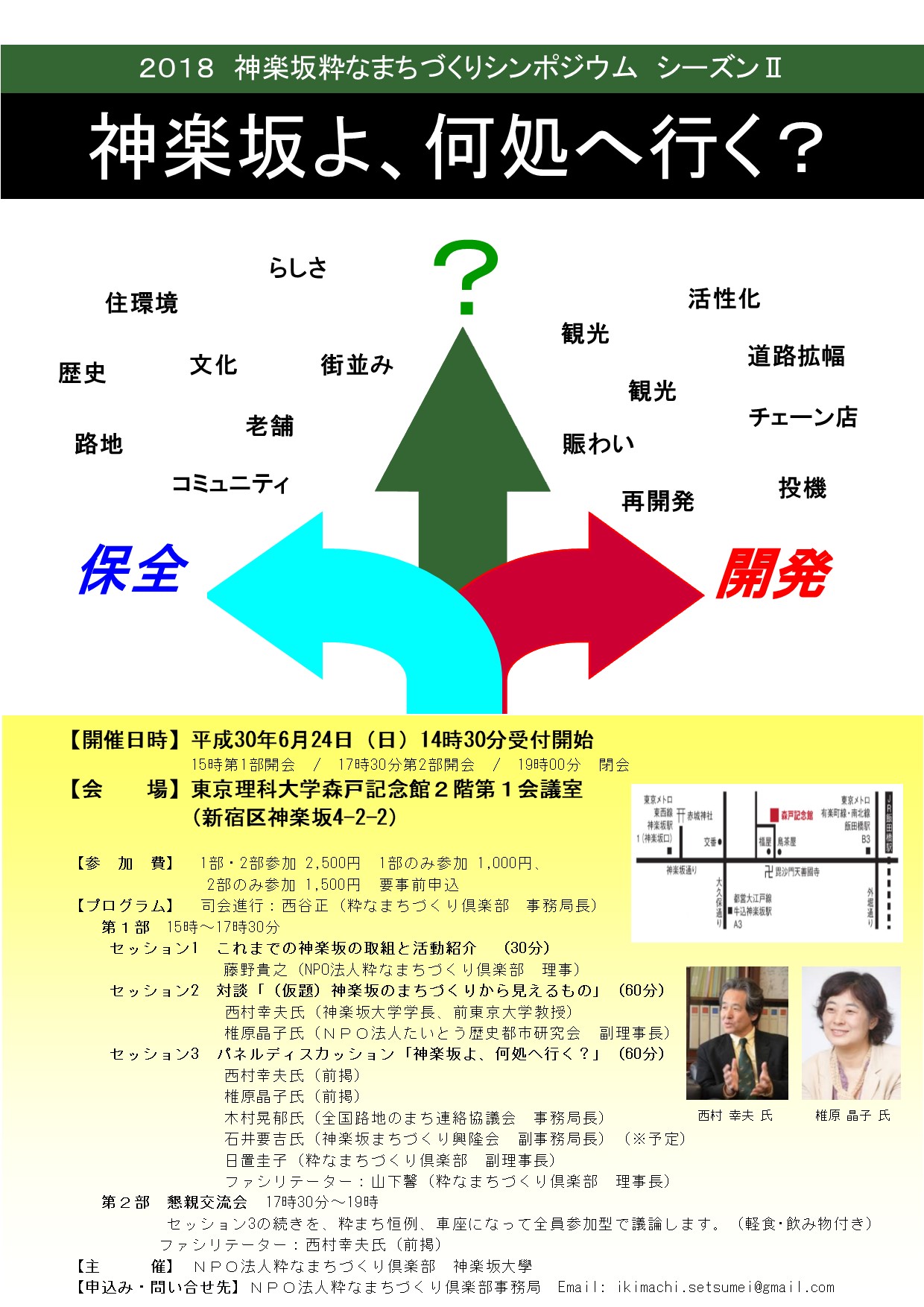

神楽坂粋なまちづくりシンポジウム シーズンⅡ(2018/6/24)

神楽坂よ、

何処へ行く?

15時第1部開会 / 17時30分第2部開会 / 19時00分 閉会

(東京都新宿区神楽坂4-2-2)

2部のみ参加 1,500円 要事前申込

第1部 15時~17時30分

セッション1 これまでの神楽坂の取組と活動紹介 (30分)

藤野貴之(NPO法人粋なまちづくり倶楽部 理事)

セッション2 対談「(仮題)神楽坂のまちづくりから見えるもの」(60分)

西村幸夫氏(神楽坂大学学長、前東京大学教授)

椎原晶子氏(NPO法人たいとう歴史都市研究会 副理事長)

セッション3 パネルディスカッション「神楽坂よ、何処へ行く?」(60分)

西村幸夫氏(前掲)

椎原晶子氏(前掲)

木村晃郁氏(全国路地のまち連絡協議会 事務局長)

石井要吉氏(神楽坂まちづくり興隆会 副事務局長)(※予定)

日置圭子(粋なまちづくり倶楽部 副理事長)

ファシリテーター:山下馨(粋なまちづくり倶楽部 理事長)

第2部 懇親交流会 17時30分~19時

セッション3の続きを、粋まち恒例、車座になって全員参加型で議論します。(軽食・飲み物付き)

ファシリテーター:西村幸夫氏(前掲)

問い合わせ先

↓動画が再生されます。

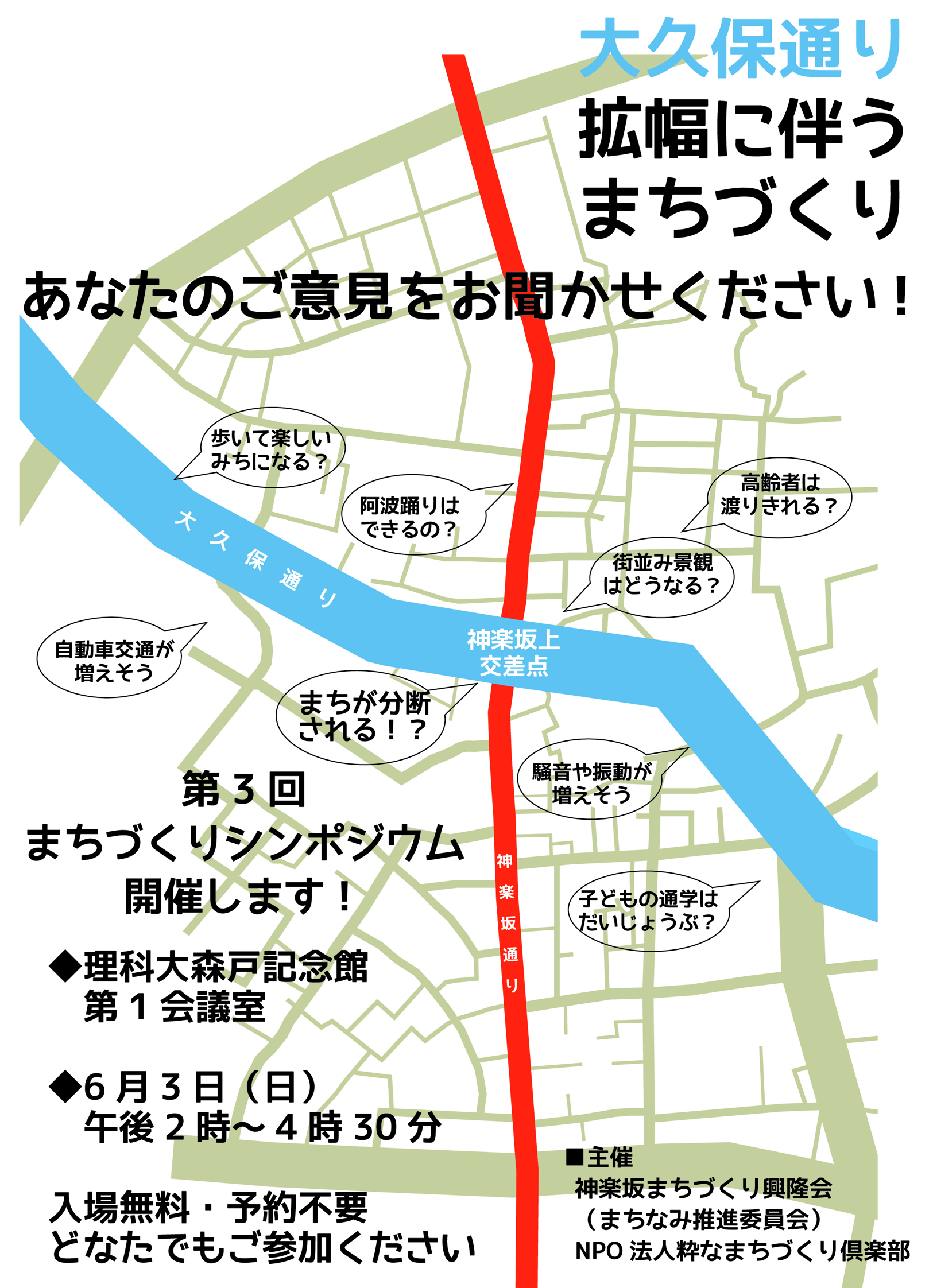

第三回まちづくりシンポジウム(2018/6/3)

大久保通り

拡幅に伴う

まちづくり

あなたのご意見をお聞かせください!

(東京都新宿区神楽坂4-2-2)

予約不要

NPO法人 「粋なまちづくり倶楽部」

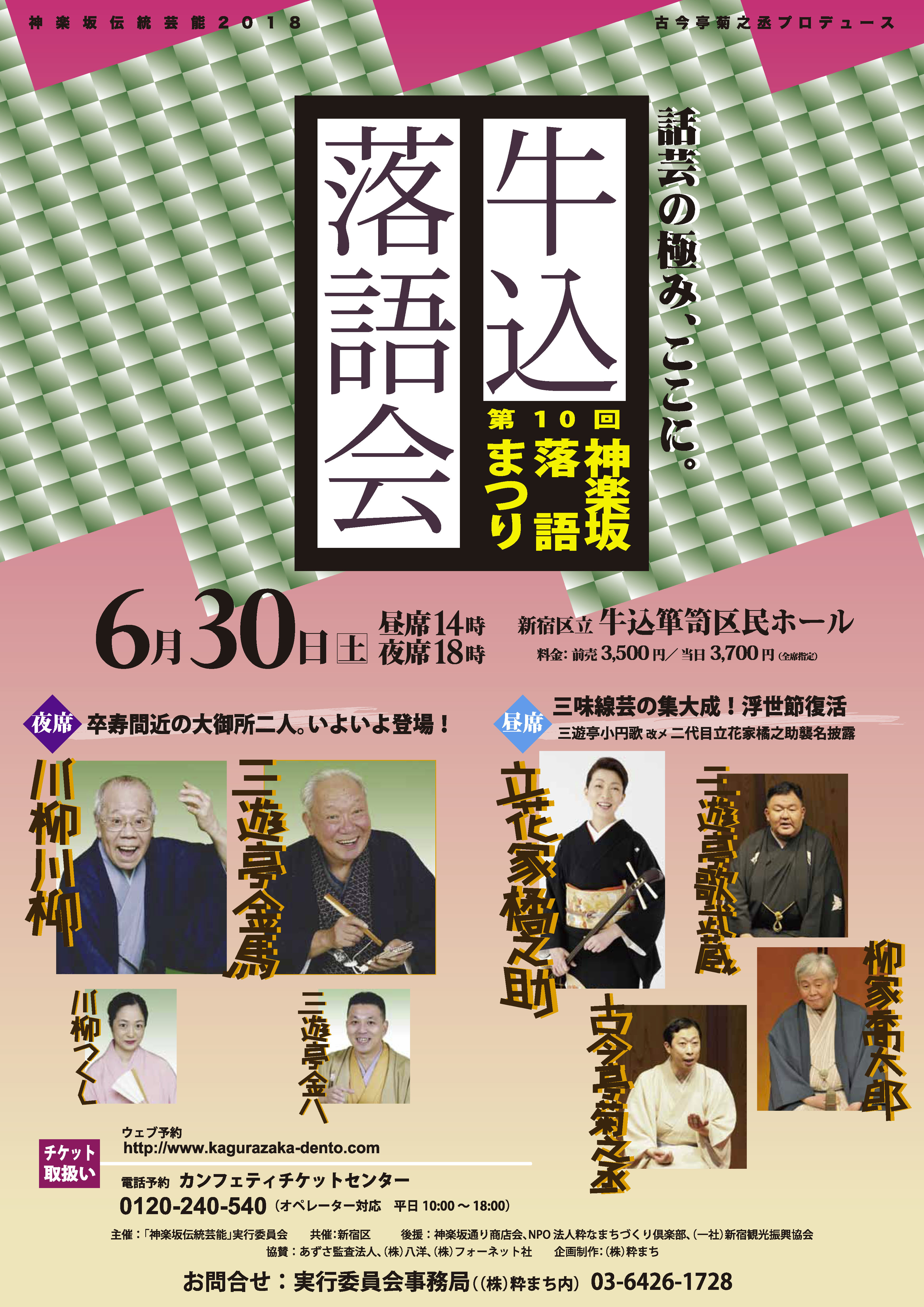

「牛込落語会」@牛込箪笥区民ホール (2018/6/30)

今回は、人気噺家そろい踏みの「口上」も楽しみな、襲名披露興行の旬な高座を。そして、10周年に相応しい大トリには、昭和40年代毘沙門天で落語会を立ち上げた”レジェンド”三遊亭金馬の帰還と、大御所の”暴れん坊”川柳川柳が登場。他では見ることのできない、神楽坂ならではのスペシャルプログラムです!

@牛込箪笥区民ホール

ー三遊亭小円歌改メ二代目立花家橘之助 襲名披露

明治から昭和にかけて一世を風靡した「浮世節」の名人・初代立花家橘之助。その大名跡襲名の披露興行。色物がトリを取るのはおそらくこれが最初で最後か!?

初代を受け継ぐ浮世節の魅力をたっぷりご堪能ください。さらに、歌武蔵、喬太郎、菊之丞という神楽坂でもお馴染みの人気噺家たちが集合!お賑やかに襲名興行を盛り上げます。気心の知れた面々が揃っての口上でも、何が飛び出すか乞うご期待!

出演:立花家橘之助、三遊亭歌武蔵、柳家喬太郎、古今亭菊之丞

※出演者全員による襲名披露口上あり

昭和40年代に毘沙門天善国寺で神楽坂落語を復活させ、この「神楽坂落語まつり」第1回トリを務めた”レジェンド”三遊亭金馬の帰還。そして、言わずと知れた大御所”暴れん坊”川柳川柳の二人が「牛込落語会」に登場。卒寿も近い現在も、熱い高座で観客を魅了する珠玉の話芸をたっぷりとご堪能いただきます。この二人が揃う大御所二人会は、本邦初!おそらく最後!? 10周年の大トリにふさわしい”歴史的”な高座です。

出演:三遊亭金馬、川柳川柳 三遊亭金八、川柳つくし

*************************

《チケットの購入は…》

ウェブ予約(神楽坂伝統芸能2018 神楽坂落語まつり)

http://kagurazaka-dento.com から

電話予約(カンフェティ)0120-240-540(平日10:00~18:00)

*「NPO法人 粋なまちづくり倶楽部」では、チケットの予約は受付ていません。

上記のいずれかで直接お買い求めください。

《お問合せ》

03-6426-1728(平日10時~18時)

info@kagurazaka-dento.com

「神楽坂伝統芸能」実行委員会事務局 (株)粋まち まで

主催:「神楽坂伝統芸能」実行委員会

共催:新宿区

後援:NPO粋なまちづくり倶楽部、神楽坂通り商店会、(一社)新宿観光振興協会

協賛:あずさ監査法人、株式会社 八洋、株式会社フォーネット社

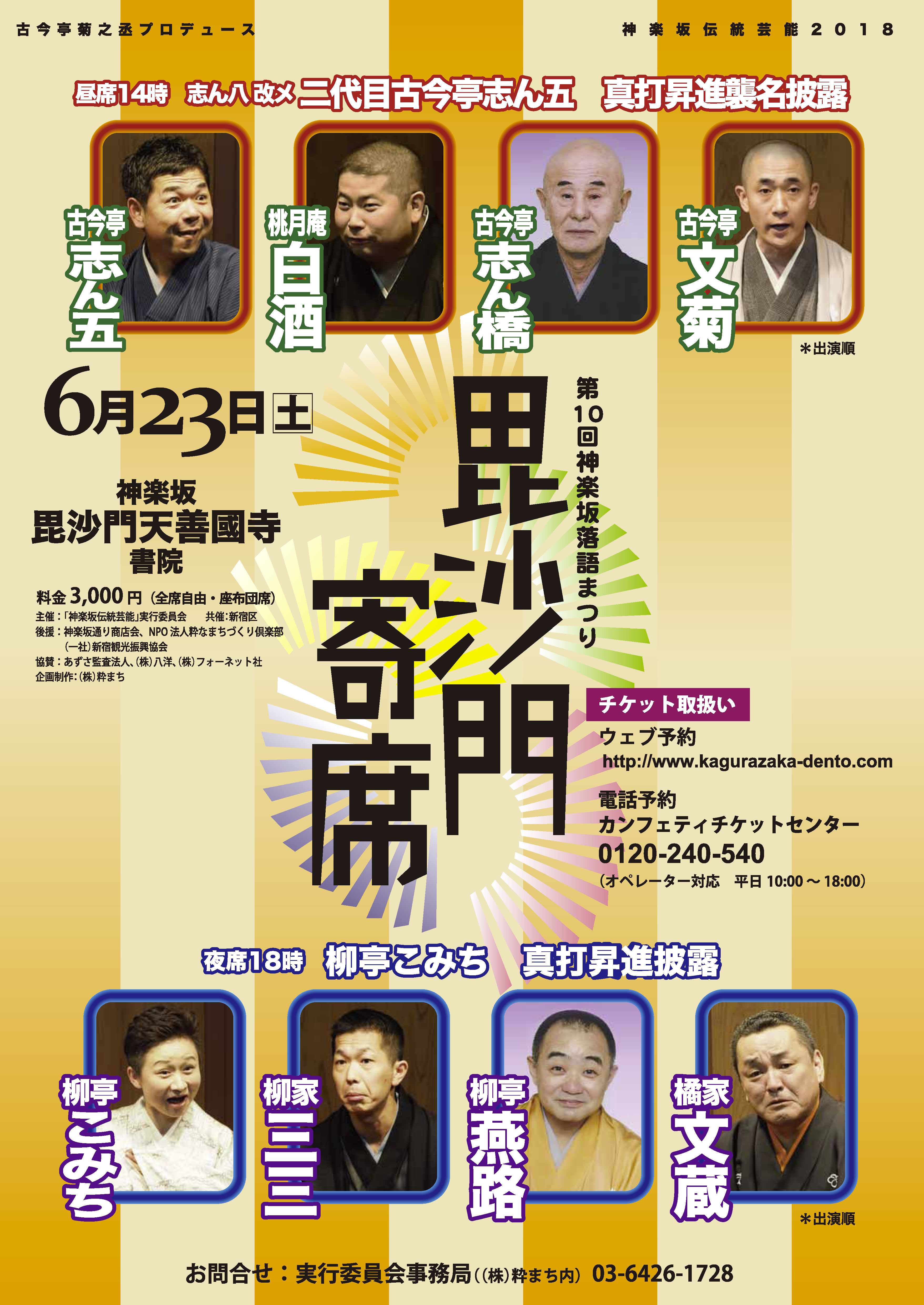

「毘沙門寄席」@毘沙門天善國寺書院 (2018/6/23)

今回は、人気噺家そろい踏みの「口上」も楽しみな、真打昇進披露興行の旬な高座を。

昨秋、真打昇進を果たした古今亭志ん五を祝しての披露興行。

師匠の志ん橋を始めとして、神楽坂でもお馴染みの古今亭文菊、桃月庵白酒も加わって、勢いある若手を盛り立てます。出演者揃っての「昇進襲名披露口上」にもご期待ください。

出演:古今亭文菊、古今亭志ん橋、桃月庵白酒、古今亭志ん五

〈出番順〉

女流噺家として躍進する柳亭こみちの真打昇進の披露興行。

師匠・柳亭燕路も駆けつけて高座を景気づけ。神楽坂落語まつりでもお馴染みの橘家文蔵、柳家三三の先輩二人も加わっての「昇進披露口上」もお楽しみに!

出演:橘家文蔵、柳亭燕路、柳家三三、柳亭こみち 〈出番順〉

*************************

《チケットの購入は…》

ウェブ予約(神楽坂伝統芸能2018 神楽坂落語まつり)

http://kagurazaka-dento.com から

電話予約(カンフェティ)0120-240-540(平日10:00~18:00)

*「NPO法人 粋なまちづくり倶楽部」では、チケットの予約は受付ていません。

上記のいずれかで直接お買い求めください。

《お問合せ》

03-6426-1728(平日10時~18時)

info@kagurazaka-dento.com

「神楽坂伝統芸能」実行委員会事務局 (株)粋まち まで

主催:「神楽坂伝統芸能」実行委員会

共催:新宿区

後援:NPO粋なまちづくり倶楽部、神楽坂通り商店会、(一社)新宿観光振興協会

協賛:あずさ監査法人、株式会社 八洋、株式会社フォーネット社

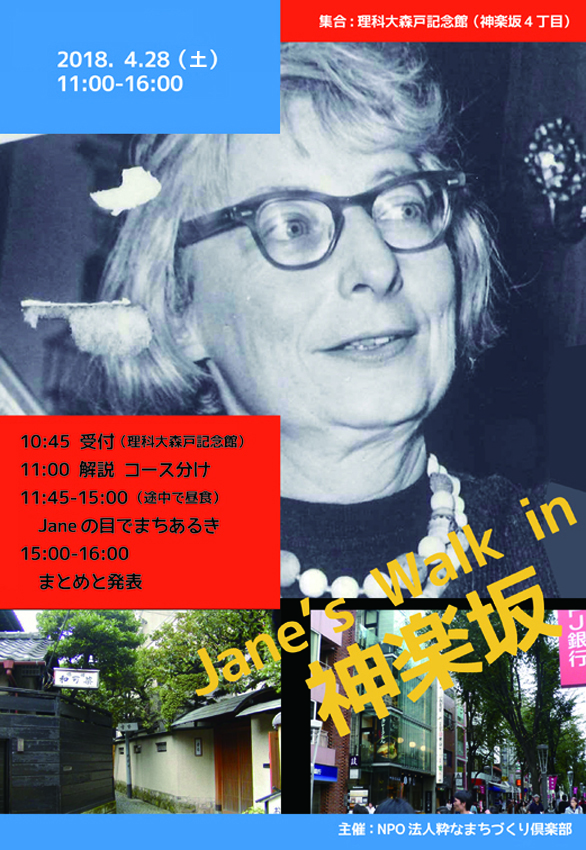

Jane’s Walk in 神楽坂(2018/04/28)

Jane’s Walk in 神楽坂

10:45 受付 森戸記念館

11:00 解説 コース分け

11:45-15:00(途中で昼食)

Janeの目でまちあるき

15:00-16:00

まとめと発表

https://janeswalk.org/japan/tokyo/

(東京都新宿区神楽坂4-2-2)