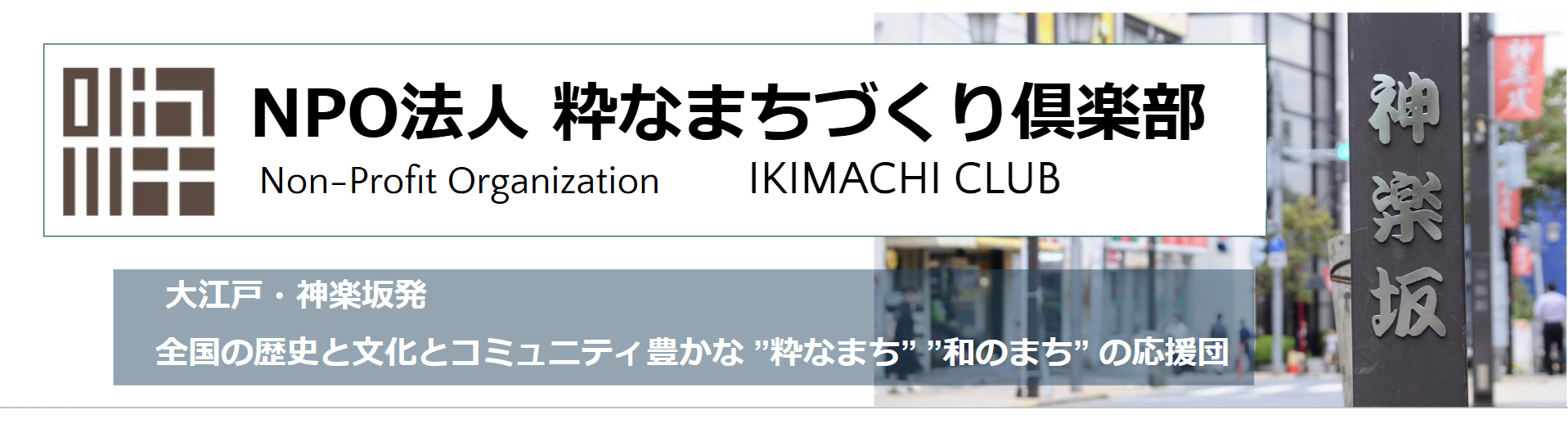

神楽坂大學講座

第191回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾

神楽坂よもやま話シリーズ 第145回

『かく言うわたしも猫だった

―神楽坂ねこまち珍闘記―』

語り手 : おかめ家 ゆうこさん

イラストレーター/造形作家、化け猫フェスティバル代表

■ ひょんなご縁で、それまで未踏の地だった神楽坂のまちづくりに関わるようになって20年。

■ 三味線を弾く芸者のことを猫と呼ぶし、毘沙門様の門番は狛虎だし、「吾輩は猫である」の漱石所縁の地だし…と、いつの間にか神楽坂では「猫」を描くようになり、街のゆるキャラ「神楽坂姉妹」が誕生し、ちょっとしたお遊びのつもりで始めた猫のハロウィン「化け猫フェスティバル」も来年は10周年。

■ 私と神楽坂の接点はいつも猫。きっとこの街のどこかに強力な招き猫がいるはずです。

■ 知らず知らず猫の傘下に引き寄せられていた私も、気付いた時にはすっかり「猫の人」になってしまっていました。

■ 猫でつながり、猫に助けられ、猫で広がった奇縁の数々とねこまち神楽坂の歩みを振り返りながら、「じゃあなぜ神楽坂は猫なのか!」を考察してみたいと思います。ぜひご参加ください。

(新宿区矢来町104)

最寄り駅:東西線「神楽坂」(アユミギャラリー斜め前)

(※寄付金は会場費、資料代、通信費の他、今後のNPO活動のための費用に充当させていただきます。)

・電話 :050-3558-6260

・メール:ikimachi.setsumei@gmail.com

・HP :https://ikimachi.net/

第190回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾(2018/10/5)

神楽坂大學講座

第190回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾

神楽坂「匠」シリーズ 第13回

MLESNA TEAのお話 & ティータイム

語り手 : 下村 力さん

「TheTeeTokyo supported by MLESNA TEA」店長

■ フレーバーティーを中心に美味しい紅茶のティールームを主に関西で展開してきた「ムレスナティー」が昨年、箪笥町にオープンしました。

■ 「ムレスナティー」だけがなぜティールームを成功させ、関西で行列ができるお店を大量に生みだしているのか。なぜ30年以上もファンを増やし続けているのか。すべてお話いたします。

■ さらに、おいしい紅茶の入れ方もお話しします。「紅茶の淹れ方は正解であり、不正解であり続ける、お茶はもっと自由でいていいのです」というお話です。

■ そして、実際にお茶を楽しんでいただける時間も予定しています。この機会にぜひご参加ください。

(新宿区矢来町104)

最寄り駅:東西線「神楽坂」(アユミギャラリー斜め前)

(※寄付金は会場費、資料代、通信費の他、今後のNPO活動のための費用に充当させていただきます。)

・電話 :050-3558-6260

・メール:ikimachi.setsumei@gmail.com

・HP :https://ikimachi.net/

第189回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾(2018/9/7)

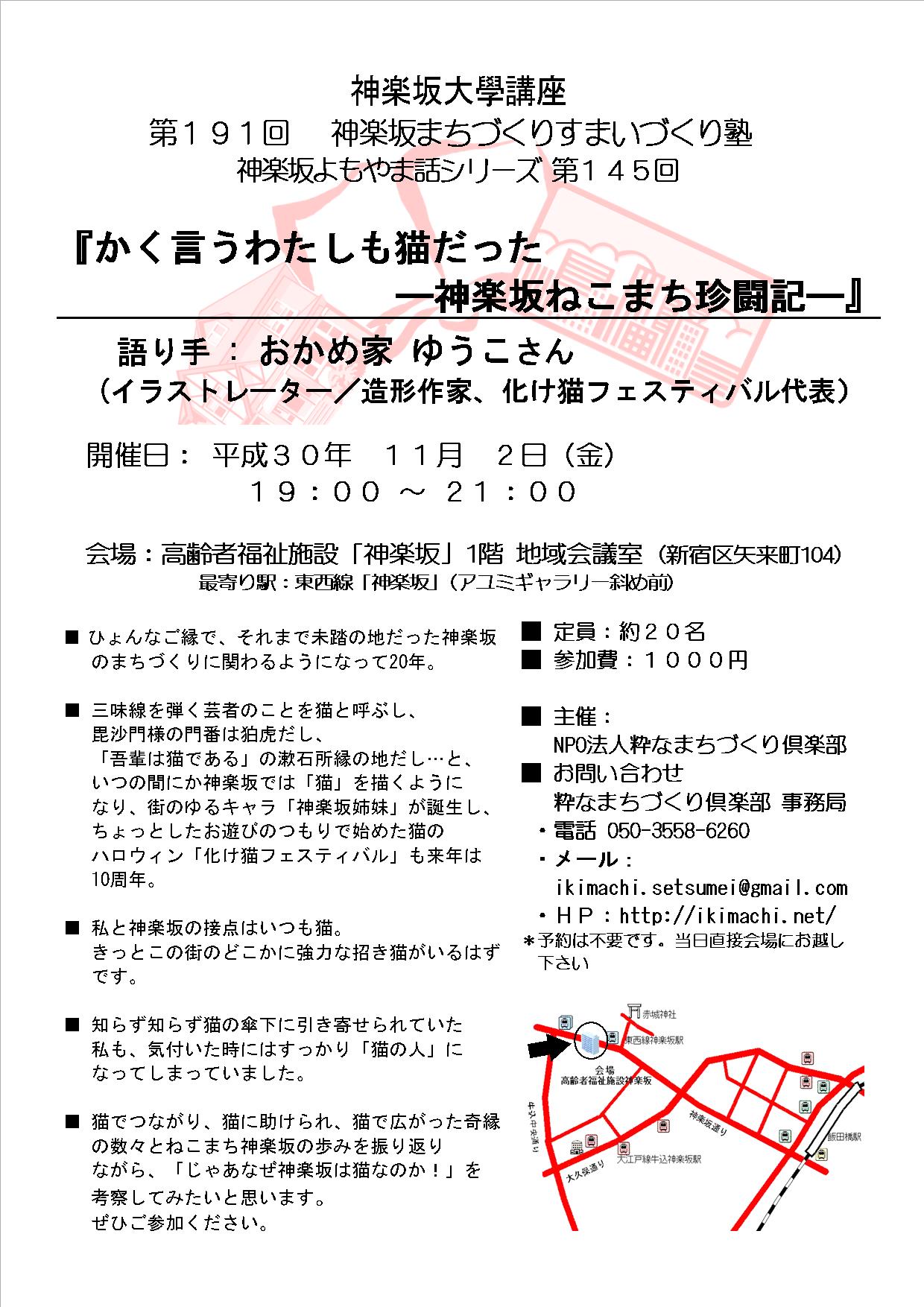

神楽坂大學講座

第189回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾

神楽坂よもやま話シリーズ 第144回

漱石の終の棲家・漱石山房と漱石山房記念館

語り手 : 北見恭一さん(新宿区文化観光課学芸員)

久米美弥子さん(漱石山房記念館学芸員)

■ 2016年の没後100年、2017年の生誕150年と、2年続きの記念年で夏目漱石は注目を集めました。

■ しかし、漱石が新宿で生まれ、僅か11年の作家人生のうち9年間を過ごし、その生涯を閉じたことは意外に知られていません。

■ 漱石と新宿の縁と早稲田南町にあった漱石山房について、昨年9月に開館した漱石にとって初の記念館である漱石山房記念館の紹介を兼ねてお話をいただきます。

■ この機会にぜひご参加をお待ちしております。

(新宿区矢来町104)

最寄り駅:東西線「神楽坂」(アユミギャラリー斜め前)

(※寄付金は会場費、資料代、通信費の他、今後のNPO活動のための費用に充当させていただきます。)

・電話 :050-3558-6260

・メール:ikimachi.setsumei@gmail.com

・HP :https://ikimachi.net/

第188回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾(2018/7/13)

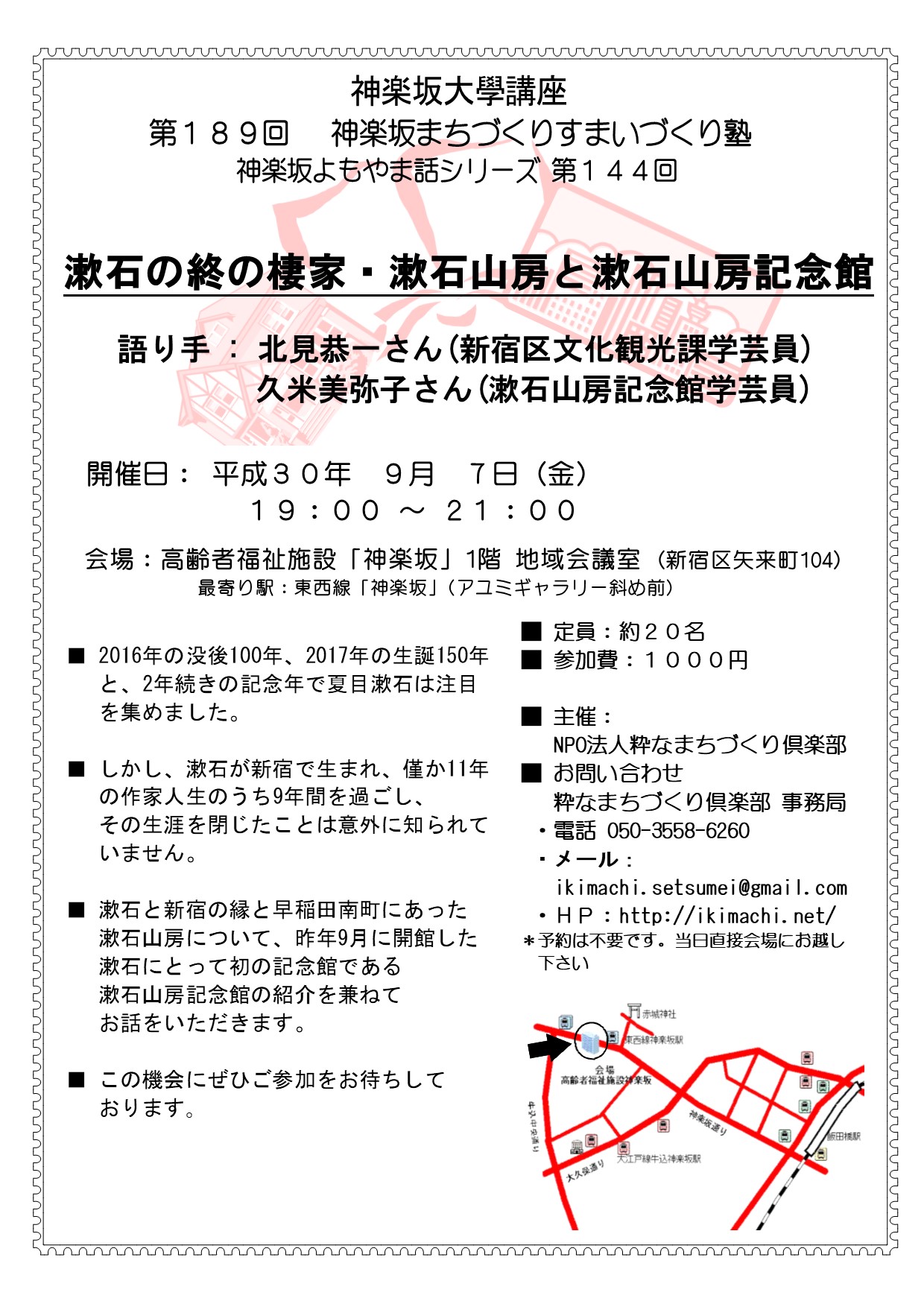

神楽坂大學講座

第188回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾

神楽坂よもやま話シリーズ 第143回

~「かぐらむら」の編集発行人が語る~

100号までの足跡を辿って

語り手 : 長岡 弘志さん

((有)サザンカンパニー 代表取締役社長)

■ 神楽坂にはどんなコミュニティがあるのだろうか。そのコミュニティにふさわしいタウン誌とはどんなカタチをしていたらよいのだろうか。

■ 「かぐらむら」の編集兼発行人が17年前に考えた理想と、17年間感じ続けた現実と……。

■ 今年10月に第100号を迎える、タウン誌「かぐらむら」を通して経験してきた17年間の足跡を振り返ります。

■ この機会にぜひご参加をお待ちしております。

(新宿区矢来町104)

最寄り駅:東西線「神楽坂」(アユミギャラリー斜め前)

(※寄付金は会場費、資料代、通信費の他、今後のNPO活動のための費用に充当させていただきます。)

・電話 :050-3558-6260

・メール:ikimachi.setsumei@gmail.com

・HP :https://ikimachi.net/

第187回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾(2018/6/8)

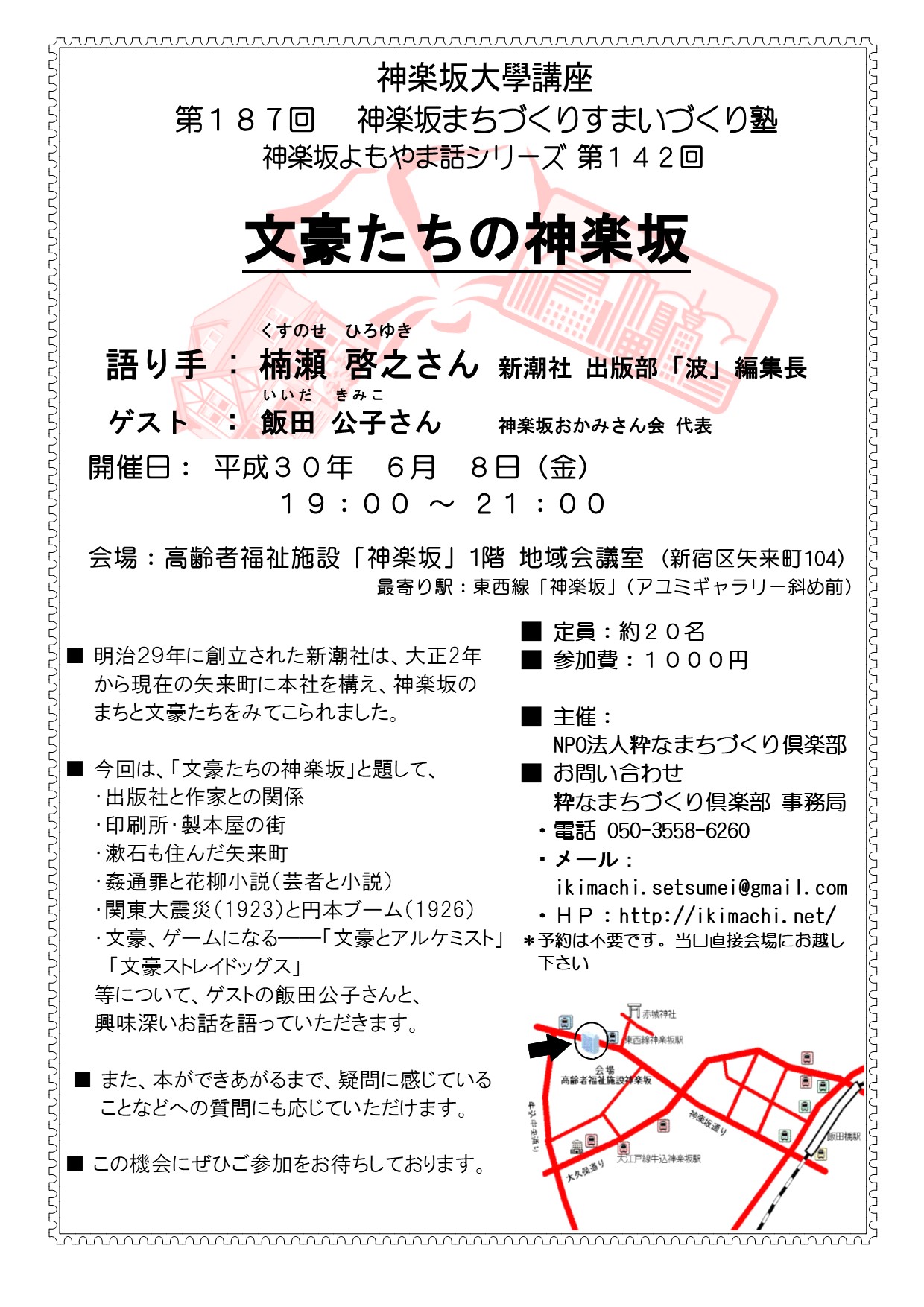

神楽坂大學講座

第187回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾

神楽坂よもやま話シリーズ 第142回

文豪たちの神楽坂

語り手 : 楠瀬 啓之 さん

新潮社 出版部「波」編集長

ゲスト : 飯田 公子 さん

神楽坂おかみさん会 代表

■ 明治29年に創立された新潮社は、大正2年から現在の矢来町に本社を構え、神楽坂の

まちと文豪たちをみてこられました。

■ 今回は、「文豪たちの神楽坂」と題して、

・出版社と作家との関係

・印刷所・製本屋の街

・漱石も住んだ矢来町

・姦通罪と花柳小説(芸者と小説)

・関東大震災(1923)と円本ブーム(1926)

・文豪、ゲームになる――「文豪とアルケミスト」

「文豪ストレイドッグス」等について、ゲストの飯田公子さんと、興味深いお話を語っていただきます。

■ また、本ができあがるまで、疑問に感じていることなどへの質問にも応じていただけます。

■ この機会にぜひご参加をお待ちしております。

(新宿区矢来町104)

最寄り駅:東西線「神楽坂」(アユミギャラリー斜め前)

(※寄付金は会場費、資料代、通信費の他、今後のNPO活動のための費用に充当させていただきます。)

・電話 :050-3558-6260

・メール:ikimachi.setsumei@gmail.com

・HP :https://ikimachi.net/

第186回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾(2018/4/6)

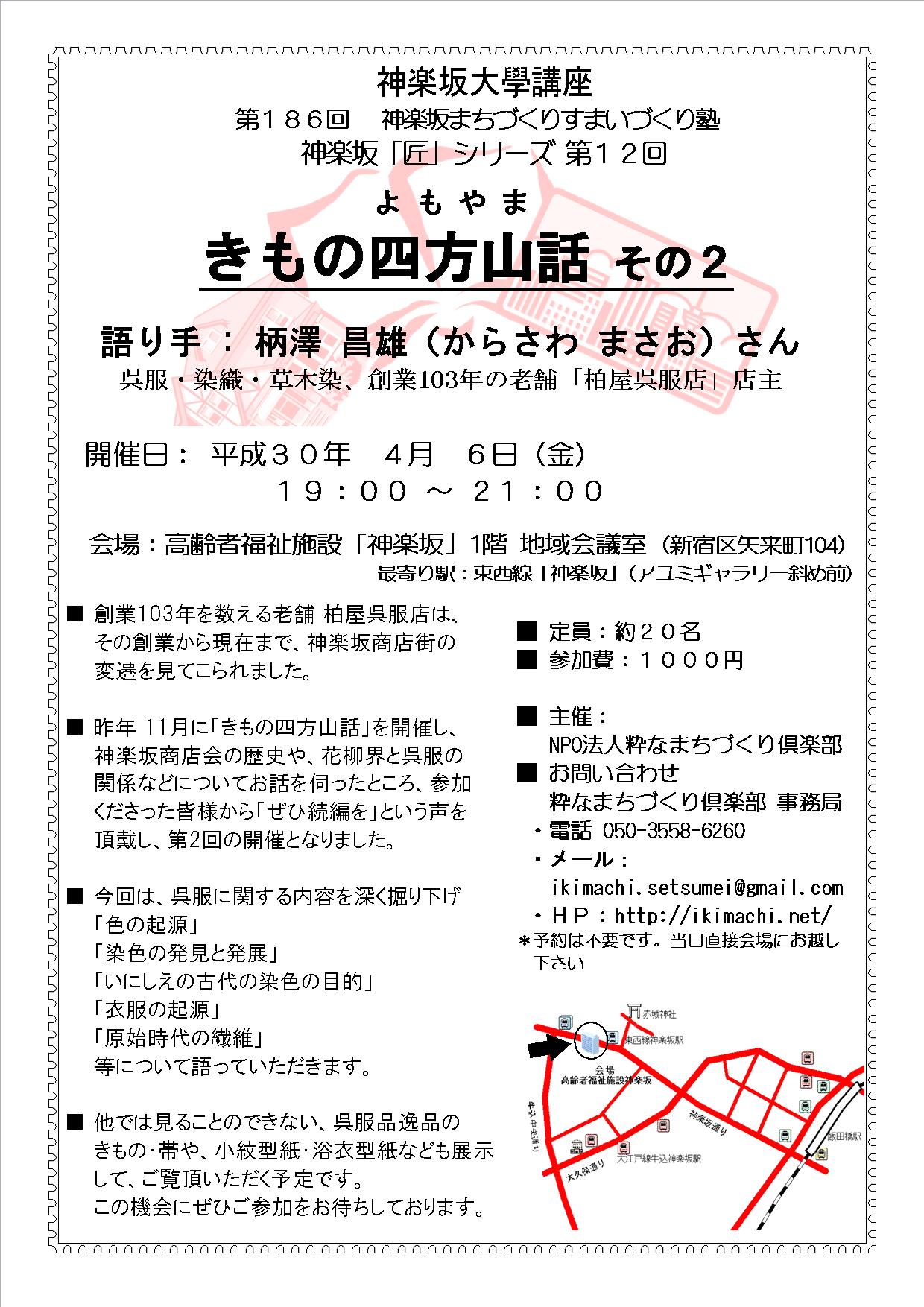

神楽坂大學講座

第186回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾

神楽坂「匠」シリーズ 第12回

きもの四方山[よもやま]話 その2

語り手 : 柄澤 昌雄(からさわ まさお)さん

呉服・染織・草木染、創業103年の老舗「柏屋呉服店」店主

■ 創業103年を数える老舗 柏屋呉服店は、その創業から現在まで、神楽坂商店街の変遷を見てこられました。

■ 昨年 11月に「きもの四方山話」を開催し、神楽坂商店会の歴史や、花柳界と呉服の関係などについてお話を伺ったところ、参加くださった皆様から「ぜひ続編を」という声を頂戴し、第2回の開催となりました。

■ 今回は、呉服に関する内容を深く掘り下げ

「色の起源」

「染色の発見と発展」

「いにしえの古代の染色の目的」

「衣服の起源」

「原始時代の繊維」

等について語っていただきます。

■ 他では見ることのできない、呉服品逸品のきもの・帯や、小紋型紙・浴衣型紙なども展示して、ご覧頂いただく予定です。この機会にぜひご参加をお待ちしております。

(新宿区矢来町104)

最寄り駅:東西線「神楽坂」(アユミギャラリー斜め前)

(※寄付金は会場費、資料代、通信費の他、今後のNPO活動のための費用に充当させていただきます。)

・電話 :050-3558-6260

・メール:ikimachi.setsumei@gmail.com

・HP :https://ikimachi.net/

第185回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾(2018/3/2)

神楽坂大學講座

第185回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾

神楽坂「匠」シリーズ 第11話

現代の日本茶の魅力・楽しみ方

語り手 : 齋藤 昭人(さいとう あきと)さん

神楽坂銘茶 「楽山」 店長

■ 日本に伝来以来1200 年以上の歴史を持つ日本の茶。

現代でも様々なかたちで私たちの生活に欠かせないものとして愛されています。神楽坂の日本茶専門店として日々お客様と接している「楽山」が感じる現代の「お茶の楽しみ方」をご紹介したいと思います。

■ 「楽山」には静岡県掛川市のお茶を中心に全国のお茶を扱っていますが、日本茶の日本一を決める業界団体の品評会の各賞受賞茶も入札会で落札して販売しています。その中で栄えある「農林大臣賞」を受賞したお茶を本年度は入荷することができました。現代のお茶の最高峰「農林大臣賞受賞銘茶」を飲みながら「美味しいお茶のいれ方」をご参加の皆さまと話し合いながらお伝えできればと思います。

■ 奮ってご参加ください。

(新宿区矢来町104)

最寄り駅:東西線「神楽坂」(アユミギャラリー斜め前)

(※寄付金は会場費、資料代、通信費の他、今後のNPO活動のための費用に充当させていただきます。)

NPO法人 「粋なまちづくり倶楽部」

第184回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾(2018/2/2)

■ 地下鉄B3出口付近を改善する

■ 地蔵坂上のコミュニティ施設

■ 神楽坂上交差点に面する道路予定地の利用計画

■ 神楽坂通りを歩きやすくする

■ 再生可能エネルギー利用による商店街の活性化

■ 看板が街並み景観に与える影響

※ 発表される内容は学生の研究、演習の成果であり、実現を前提としたものではありません。

(新宿区矢来町104)

最寄り駅:東西線「神楽坂」(アユミギャラリー斜め前)

途中入退場OKです。

神楽坂の建築、まちづくりにご関心をお待ちの皆様、ぜひご来場ください。

鈴木俊治

sshunji@shibaura-it.ac.jp

第183回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾(2017/12/1)

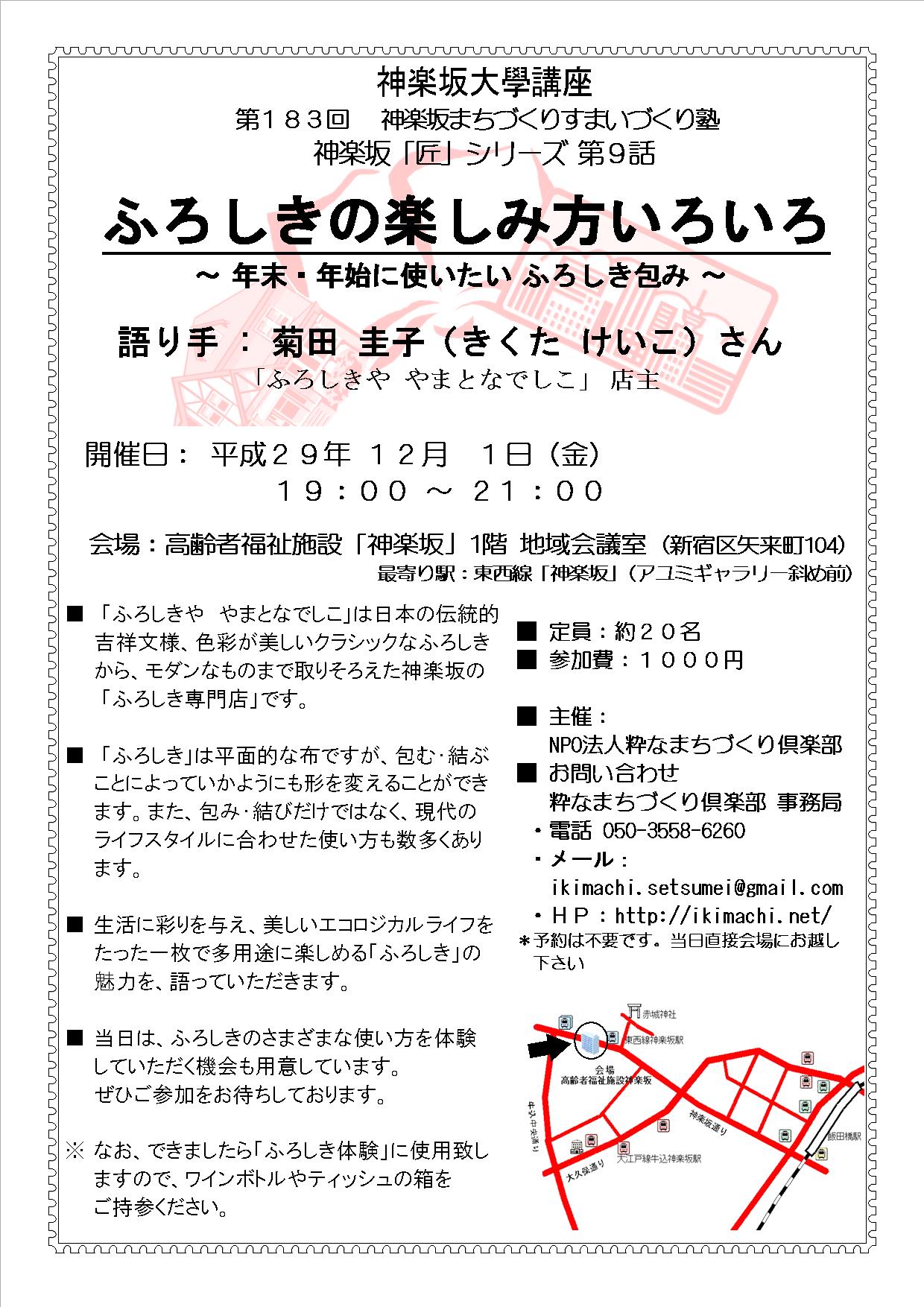

神楽坂大學講座

第183回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾

神楽坂「匠」シリーズ 第9話

ふろしきの楽しみ方いろいろ

~ 年末・年始に使いたい ふろしき包み ~

語り手 : 菊田 圭子(きくた けいこ)さん 「ふろしきや やまとなでしこ」 店主

■ 「ふろしきや やまとなでしこ」は日本の伝統的吉祥文様、色彩が美しいクラシックなふろしきから、モダンなものまで取りそろえた神楽坂の「ふろしき専門店」です。

■ 「ふろしき」は平面的な布ですが、包む・結ぶことによっていかようにも形を変えることができます。また、包み・結びだけではなく、現代のライフスタイルに合わせた使い方も数多くあります。

■ 生活に彩りを与え、美しいエコロジカルライフをたった一枚で多用途に楽しめる「ふろしき」の魅力を、語っていただきます。

■ 当日は、ふろしきのさまざまな使い方を体験していただく機会も用意しています。ぜひご参加をお待ちしております。

※ なお、できましたら「ふろしき体験」に使用致しますので、ワインボトルやティッシュの箱をご持参ください。

(新宿区矢来町104)

最寄り駅:東西線「神楽坂」(アユミギャラリー斜め前)

(※寄付金は会場費、資料代、通信費の他、今後のNPO活動のための費用に充当させていただきます。)

NPO法人 「粋なまちづくり倶楽部」

第182回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾(2017/11/10)

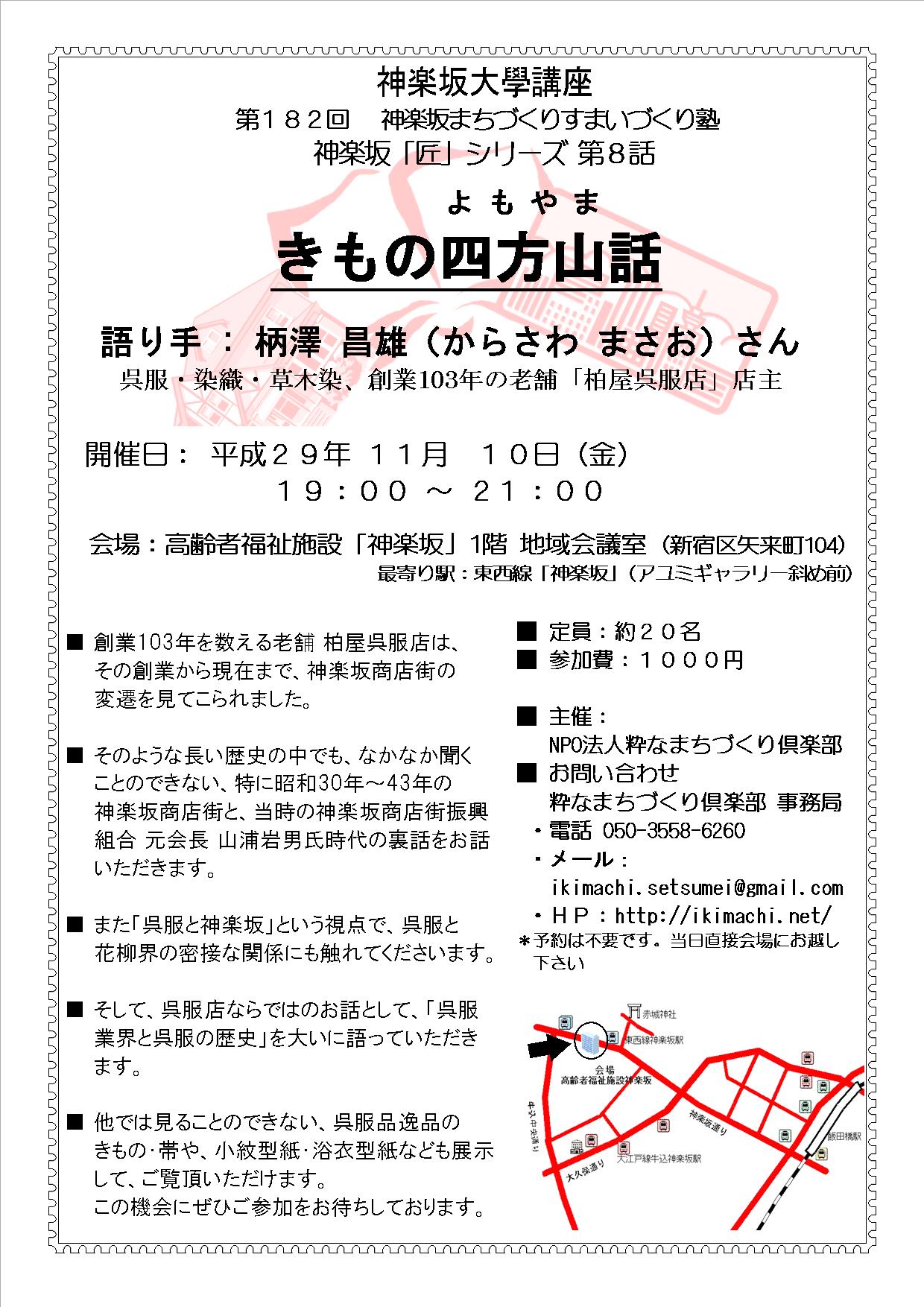

神楽坂大學講座

第182回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾

神楽坂「匠」シリーズ 第8話

きもの四方山[よもやま]話

語り手 : 柄澤 昌雄(からさわ まさお)さん

呉服・染織・草木染、創業103年の老舗「柏屋呉服店」店主

■ 創業103年を数える老舗 柏屋呉服店は、その創業から現在まで、神楽坂商店街の変遷を見てこられました。

■ そのような長い歴史の中でも、なかなか聞くことのできない、特に昭和30年~43年の神楽坂商店街と、当時の神楽坂商店街振興組合 元会長 山浦岩男氏時代の裏話をお話いただきます。

■ また「呉服と神楽坂」という視点で、呉服と花柳界の密接な関係にも触れてくださいます。

■ そして、呉服店ならではのお話として、「呉服業界と呉服の歴史」を大いに語っていただき

ます。

■ 他では見ることのできない、呉服品逸品のきもの・帯や、小紋型紙・浴衣型紙なども展示

して、ご覧頂いただけます。

この機会にぜひご参加をお待ちしております。

(新宿区矢来町104)

最寄り駅:東西線「神楽坂」(アユミギャラリー斜め前)

(※寄付金は会場費、資料代、通信費の他、今後のNPO活動のための費用に充当させていただきます。)

NPO法人 「粋なまちづくり倶楽部」