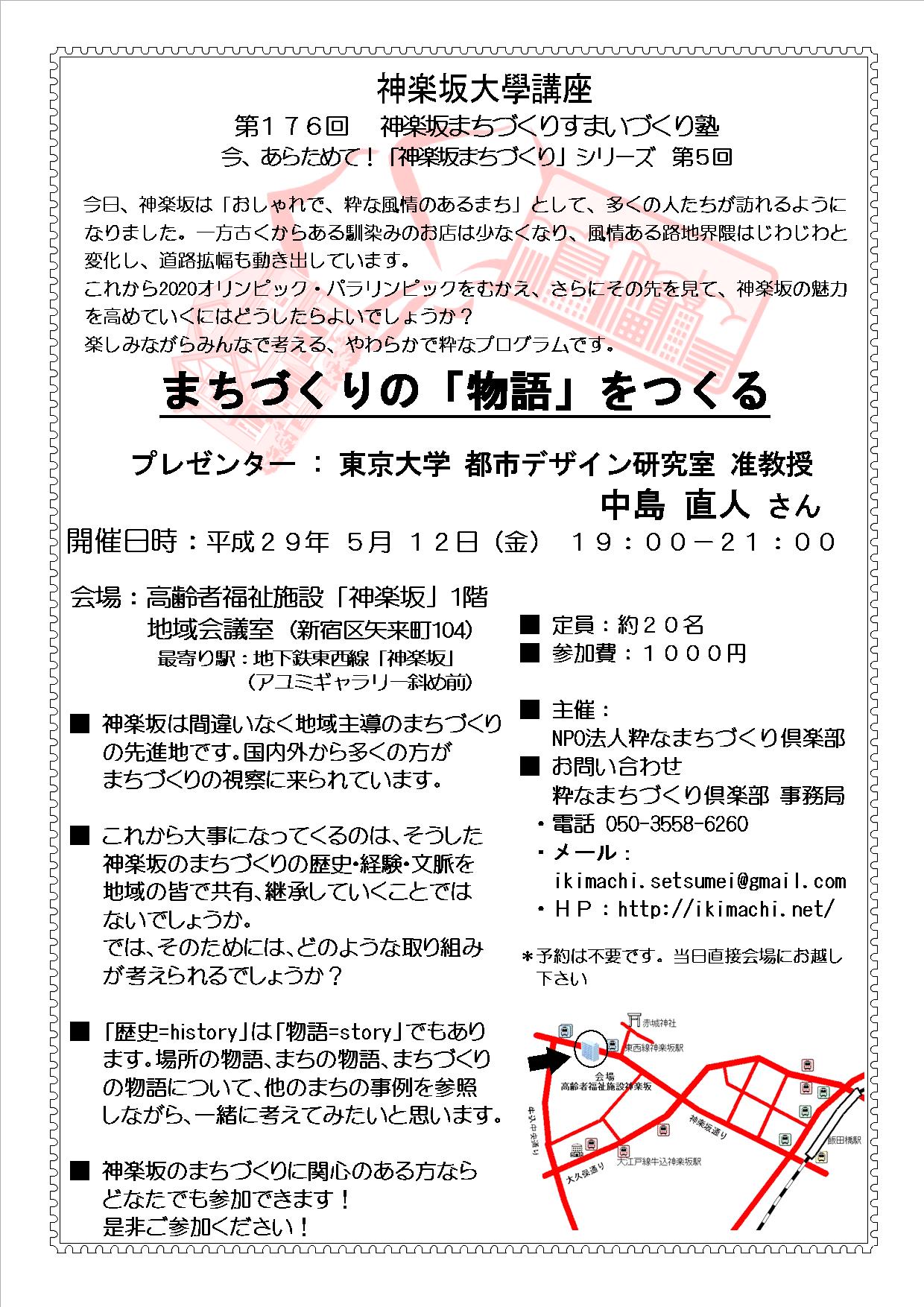

神楽坂大學講座

第176回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾

今、あらためて!「神楽坂まちづくり」シリーズ 第5回

まちづくりの「物語」をつくる

プレゼンター : 東京大学 都市デザイン研究室 准教授

中島 直人 さん

今日、神楽坂は「おしゃれで、粋な風情のあるまち」として、多くの人たちが訪れるようになりました。一方古くからある馴染みのお店は少なくなり、風情ある路地界隈はじわじわと変化し、道路拡幅も動き出しています。これから2020オリンピック・パラリンピックをむかえ、さらにその先を見て、神楽坂の魅力を高めていくにはどうしたらよいでしょうか?楽しみながらみんなで考える、やわらかで粋なプログラムです。

■ 神楽坂は間違いなく地域主導のまちづくりの先進地です。国内外から多くの方がまちづくりの視察に来られています。

■ これから大事になってくるのは、そうした神楽坂のまちづくりの歴史・経験・文脈を地域の皆で共有、継承していくことではないでしょうか。では、そのためには、どのような取り組みが考えられるでしょうか?

■ 「歴史=history」は「物語=story」でもあります。場所の物語、まちの物語、まちづくりの物語について、他のまちの事例を参照しながら、一緒に考えてみたいと思います。

■ 神楽坂のまちづくりに関心のある方ならどなたでも参加できます!

是非ご参加ください!

(新宿区矢来町104)

最寄り駅:東西線「神楽坂」(アユミギャラリー斜め前)

(※寄付金は会場費、資料代、通信費の他、今後のNPO活動のための費用に充当させていただきます。)

NPO法人 「粋なまちづくり倶楽部」

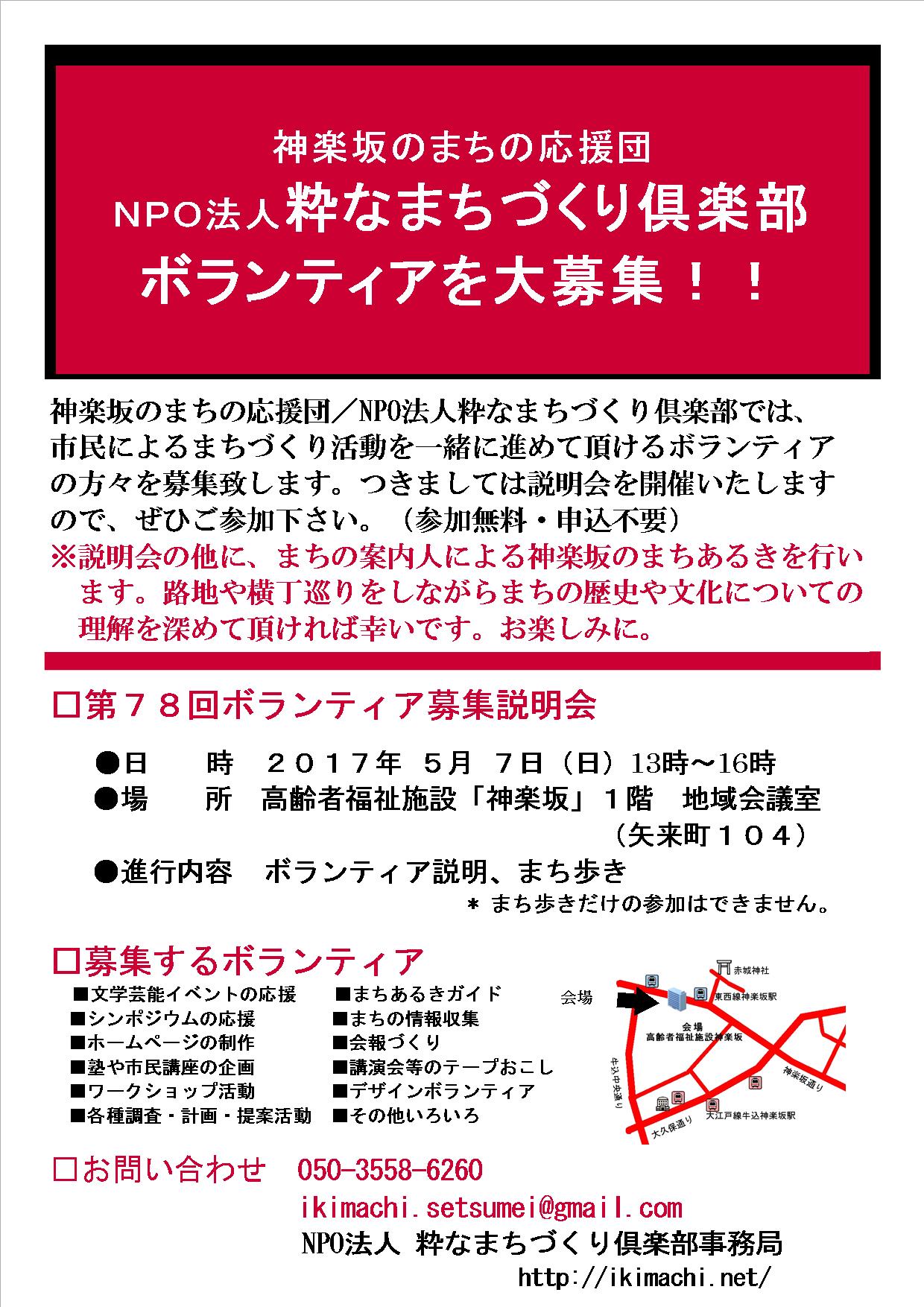

「第78回 ボランティア説明会」を開催します。(2017/05/07)

2017年5月7日

神楽坂のまちの応援団/NPO法人粋なまちづくり倶楽部では、市民によるまちづくり活動を一緒に進めて頂けるボランティアの方々を募集致します。つきましては説明会を開催いたしますので、ぜひご参加下さい。(参加無料・申込不要)

●日 時 2017年5月7日(日)13時~16時

●場 所 高齢者福祉施設「神楽坂」1階 地域会議室(矢来町104)

●進行内容 ボランティア説明、まち歩き

※説明会の他に、まちの案内人による神楽坂のまちあるきを行います。路地や横丁巡りをしながらまちの歴史や文化についての理解を深めて頂ければ幸いです。お楽しみに。(まち歩きだけの参加はできません。)

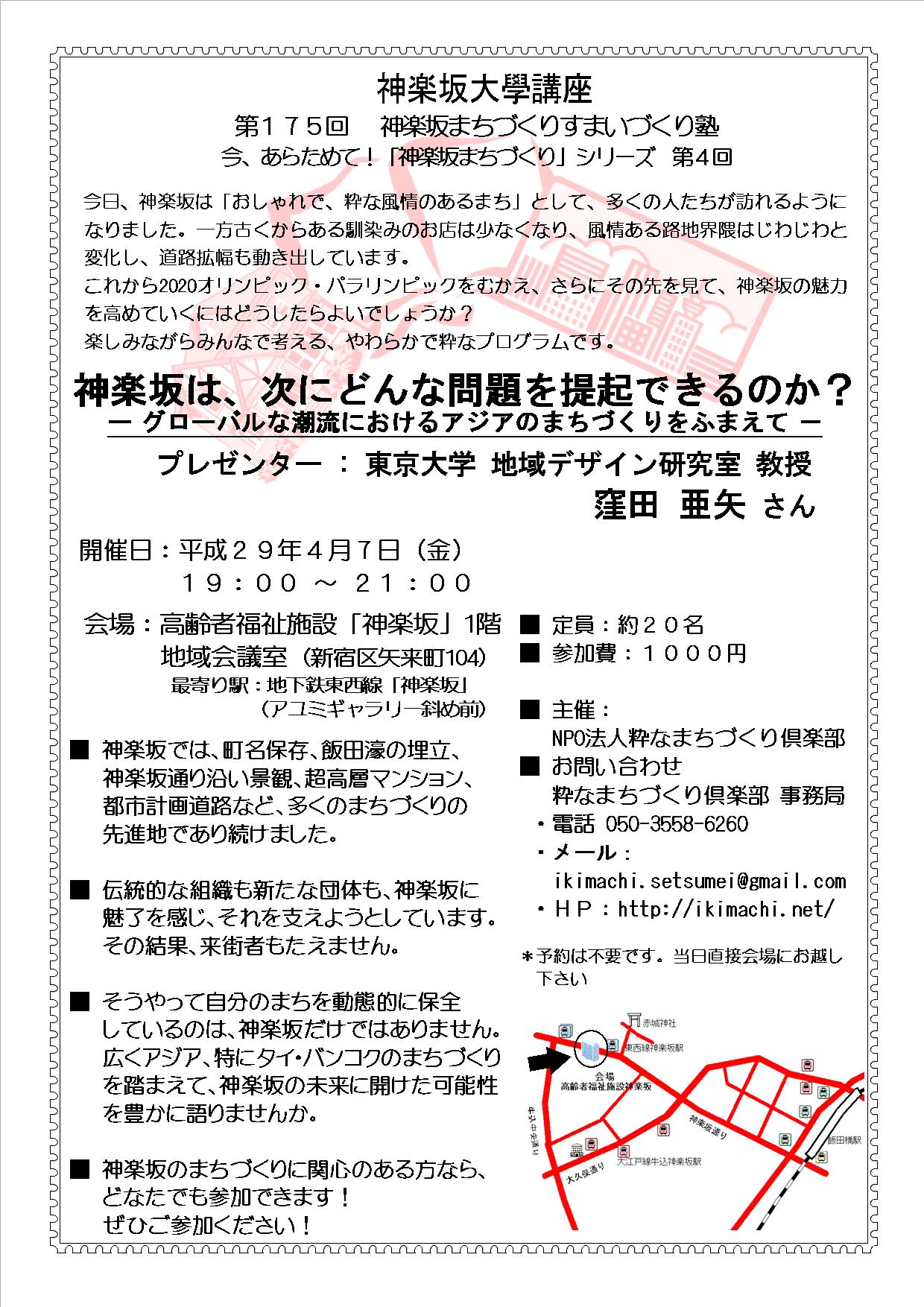

第175回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾(2017/04/07)

神楽坂大學講座

第175回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾

今、あらためて!「神楽坂まちづくり」シリーズ 第4回

神楽坂は、次にどんな問題を提起できるのか?

ー グローバルな潮流におけるアジアのまちづくりをふまえて -

プレゼンター : 東京大学 地域デザイン研究室 教授

窪田 亜矢 さん

今日、神楽坂は「おしゃれで、粋な風情のあるまち」として、多くの人たちが訪れるようになりました。一方古くからある馴染みのお店は少なくなり、風情ある路地界隈はじわじわと変化し、道路拡幅も動き出しています。これから2020オリンピック・パラリンピックをむかえ、さらにその先を見て、神楽坂の魅力を高めていくにはどうしたらよいでしょうか?楽しみながらみんなで考える、やわらかで粋なプログラムです。

■ 神楽坂では、町名保存、飯田濠の埋立、神楽坂通り沿い景観、超高層マンション、都市計画道路など、多くのまちづくりの先進地であり続けました。

■ 伝統的な組織も新たな団体も、神楽坂に魅了を感じ、それを支えようとしています。その結果、来街者もたえません。

■ そうやって自分のまちを動態的に保全しているのは、神楽坂だけではありません。広くアジア、特にタイ・バンコクのまちづくりを踏まえて、神楽坂の未来に開けた可能性を豊かに語りませんか。

■ 神楽坂のまちづくりに関心のある方なら、どなたでも参加できます!ぜひご参加ください!

(新宿区矢来町104)

最寄り駅:東西線「神楽坂」(アユミギャラリー斜め前)

(※寄付金は会場費、資料代、通信費の他、今後のNPO活動のための費用に充当させていただきます。)

NPO法人 「粋なまちづくり倶楽部」

神楽坂 毘沙門寄席 第40回 菊之丞の会 (2017/4/20)

”第40回 菊之丞の会”

18:30 開場

19:00 開演

※今回は、木曜の夜開催です。お間違えないように。

JR飯田橋駅、西口 徒歩10分

有楽町線飯田橋駅 B3出口 徒歩5分

東西線神楽坂駅(神楽坂口) 徒歩7分

大江戸線牛込神楽坂駅 A3出口 徒歩6分

落語 「お楽しみ」 古今亭菊之丞

-お仲入り-

落語 「不動坊」 古今亭菊之丞

※多くの皆様にお楽しみ頂けるよう、混み合う際は、お膝送りなどご協力下さい。

※足腰がご不自由で、どうしても座布団にお座りになれない方は受付にてお申し付け下さい。数は限られますが、椅子をご用意致します。

【チケット販売・予約】

<店舗販売>

毘沙門せんべい 福屋 (毘沙門天善国寺向かい/日祝休み)

*遠方の方は、お電話・メールでの申し込みも受付けています。

・電話 : 03-6426-1728

(NPO法人 粋なまちづくり倶楽部 担当:日置)

・メール : ikimachi.geinou@gmail.com

お名前・住所・電話番号・希望枚数をお知らせください。

お支払いは当日受付にて承ります。

なお、当日のチケット交換は18:30までにお済ませください。

また一度お申込みいただきますと、キャンセルはできません。

(担当 日置)

電話03-6426-1728

ikimachi.geinou@gmail.com

https://ikimachi.net/

第174回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾 (2017/03/30)

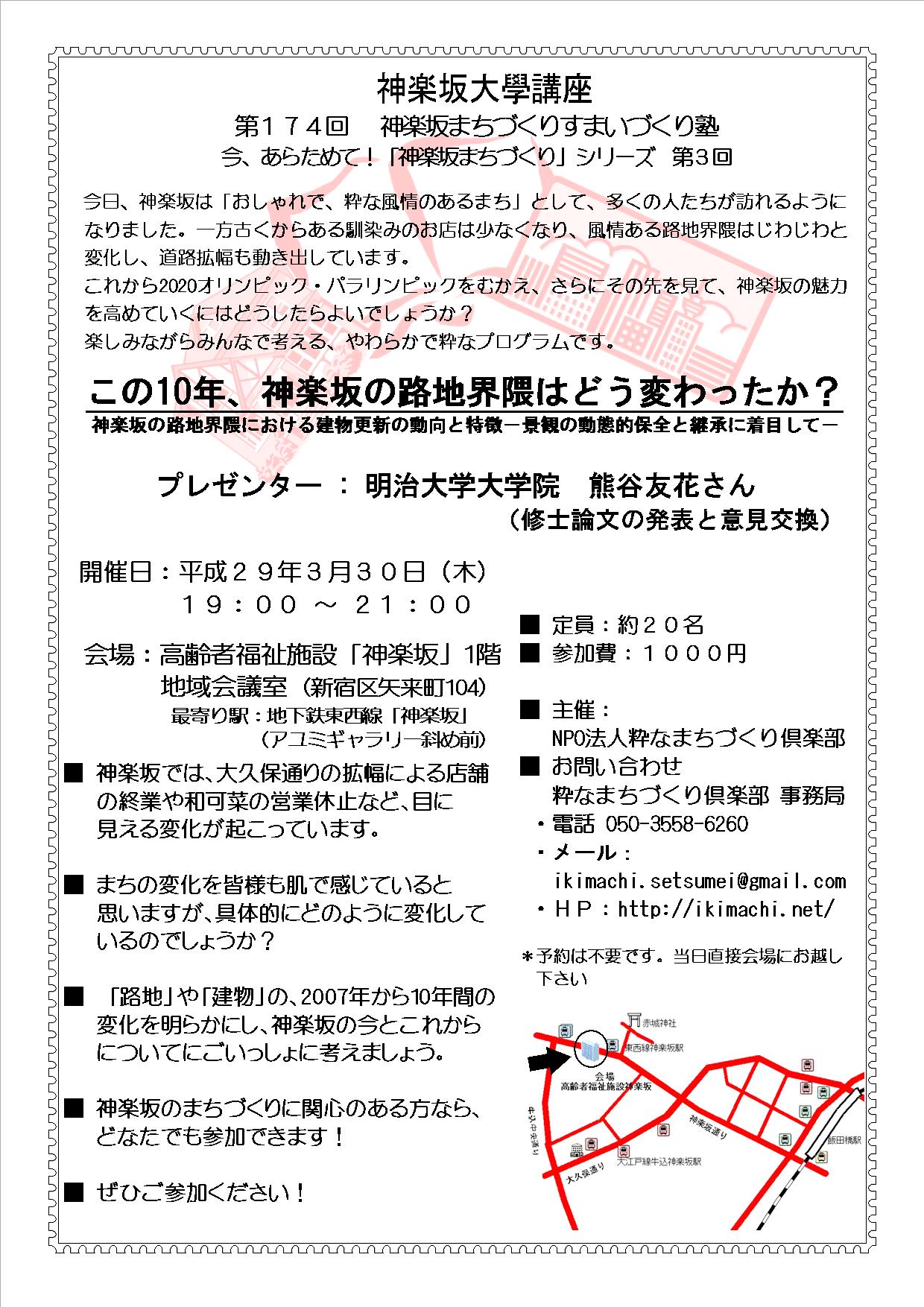

神楽坂大學講座

第174回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾

今、あらためて!「神楽坂まちづくり」シリーズ 第3回

この10年、神楽坂の路地界隈はどう変わったか?

神楽坂の路地界隈における建物更新の動向と特徴-景観の動態的保全と継承に着目して-

プレゼンター : 明治大学大学院 熊谷友花さん

(修士論文の発表と意見交換)

今日、神楽坂は「おしゃれで、粋な風情のあるまち」として、多くの人たちが訪れるようになりました。一方古くからある馴染みのお店は少なくなり、風情ある路地界隈はじわじわと変化し、道路拡幅も動き出しています。これから2020オリンピック・パラリンピックをむかえ、さらにその先を見て、神楽坂の魅力を高めていくにはどうしたらよいでしょうか?楽しみながらみんなで考える、やわらかで粋なプログラムです。

■ 神楽坂では、大久保通りの拡幅による店舗の終業や和可菜の営業休止など、目に見える変化が起こっています。

■ まちの変化を皆様も肌で感じていると思いますが、具体的にどのように変化しているのでしょうか?

■ 「路地」や「建物」の、2007年から10年間の変化を明らかにし、神楽坂の今とこれからについてにごいっしょに考えましょう。

■ 神楽坂のまちづくりに関心のある方なら、どなたでも参加できます!

■ ぜひご参加ください!

(新宿区矢来町104)

最寄り駅:東西線「神楽坂」(アユミギャラリー斜め前)

(※寄付金は会場費、資料代、通信費の他、今後のNPO活動のための費用に充当させていただきます。)

NPO法人 「粋なまちづくり倶楽部」

「神楽坂検定」(初級・中級)合格者 受験番号一覧

「神楽坂検定」(初級・中級)

合格者 受験番号一覧

2017 年の 「神楽坂検定 」は、初級・中を実施し記載の受験番号の方々が 合格されました。なお、合格者には3月下旬に「合格証」を送付いたします。

主催 : NPO法人粋なまちづくり倶楽部

・試験日時 : 2017年 2月26日(日)

詳細PDF

問合せ先 : NPO法人 粋なまちづくり倶楽部 ( https://ikimachi.net/ )

TEL 050-3558-6260 FAX 03-5261-3464 メール ikimachi.kentei@gmail.com

第173回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾(2017/03/03)

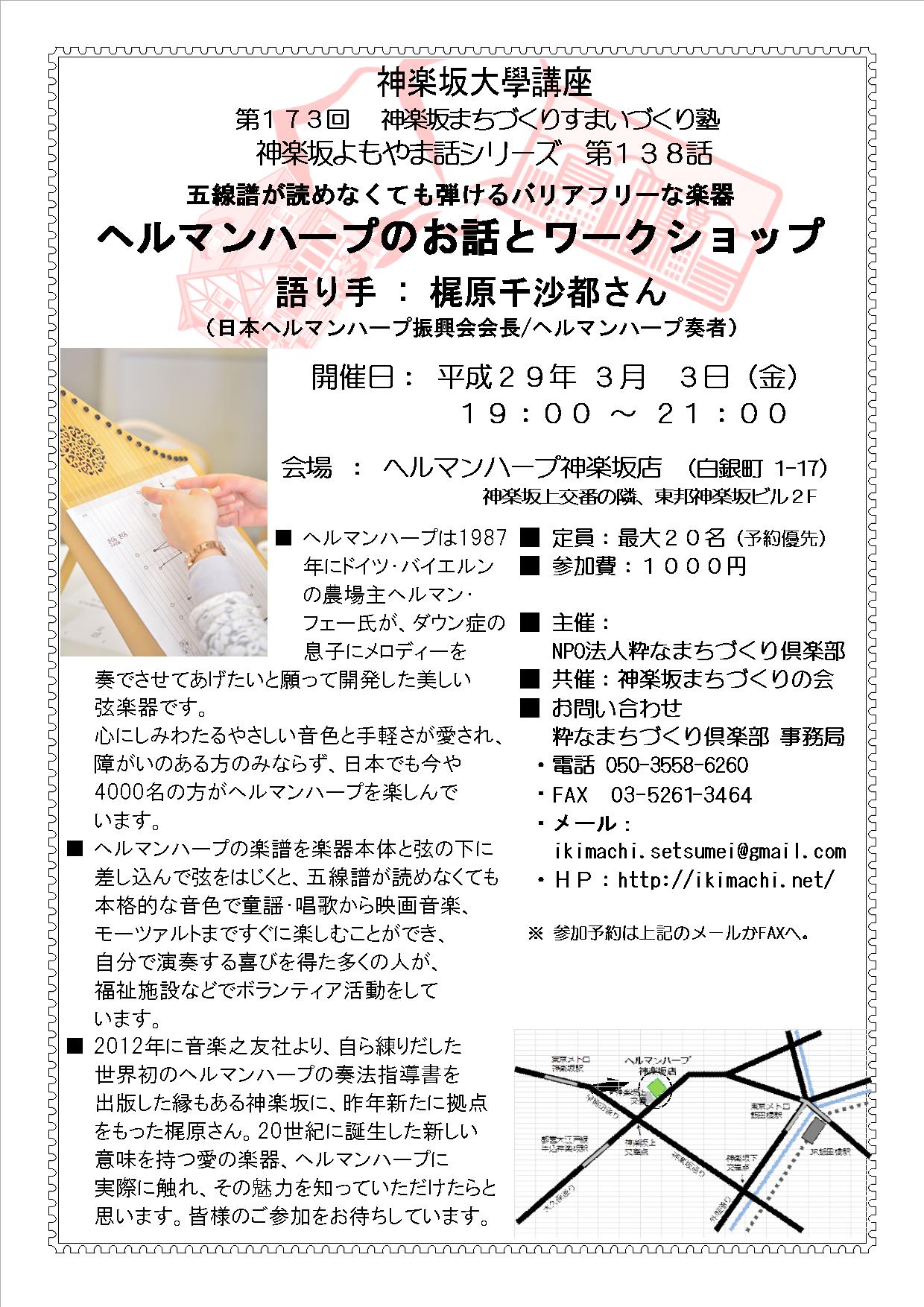

神楽坂大學講座

第173回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾

神楽坂よもやま話シリーズ 第138話

五線譜が読めなくても弾ける

バリアフリーな楽器

ヘルマンハープのお話とワークショップ

語り手 : 梶原千沙都さん

(日本ヘルマンハープ振興会会長/ヘルマンハープ奏者)

■ ヘルマンハープは1987年にドイツ・バイエルンの農場主ヘルマン・フェー氏が、ダウン症の息子にメロディーを奏でさせてあげたいと願って開発した美しい弦楽器です。

心にしみわたるやさしい音色と手軽さが愛され、障がいのある方のみならず、日本でも今や4000名の方がヘルマンハープを楽しんでいます。

■ ヘルマンハープの楽譜を楽器本体と弦の下に差し込んで弦をはじくと、五線譜が読めなくても本格的な音色で童謡・唱歌から映画音楽、モーツァルトまですぐに楽しむことができ、自分で演奏する喜びを得た多くの人が、福祉施設などでボランティア活動をしています。

■ 2012年に音楽之友社より、自ら練りだした世界初のヘルマンハープの奏法指導書を出版した縁もある神楽坂に、昨年新たに拠点をもった梶原さん。20世紀に誕生した新しい意味を持つ愛の楽器、ヘルマンハープに実際に触れ、その魅力を知っていただけたらと思います。皆様のご参加をお待ちしています。

神楽坂上交番の隣、東邦神楽坂ビル2F

(※寄付金は会場費、資料代、通信費の他、今後のNPO活動のための費用に充当させていただきます。)

NPO法人 「粋なまちづくり倶楽部」

「第77回 ボランティア説明会」を開催します。(2017/03/12)

2017年3月12日

神楽坂のまちの応援団/NPO法人粋なまちづくり倶楽部では、市民によるまちづくり活動を一緒に進めて頂けるボランティアの方々を募集致します。つきましては説明会を開催いたしますので、ぜひご参加下さい。(参加無料・申込不要)

※説明会の他に、まちの案内人による神楽坂のまちあるきを行います。路地や横丁巡りをしながらまちの歴史や文化についての理解を深めて頂ければ幸いです。お楽しみに。

[mappress mapid=”69″]

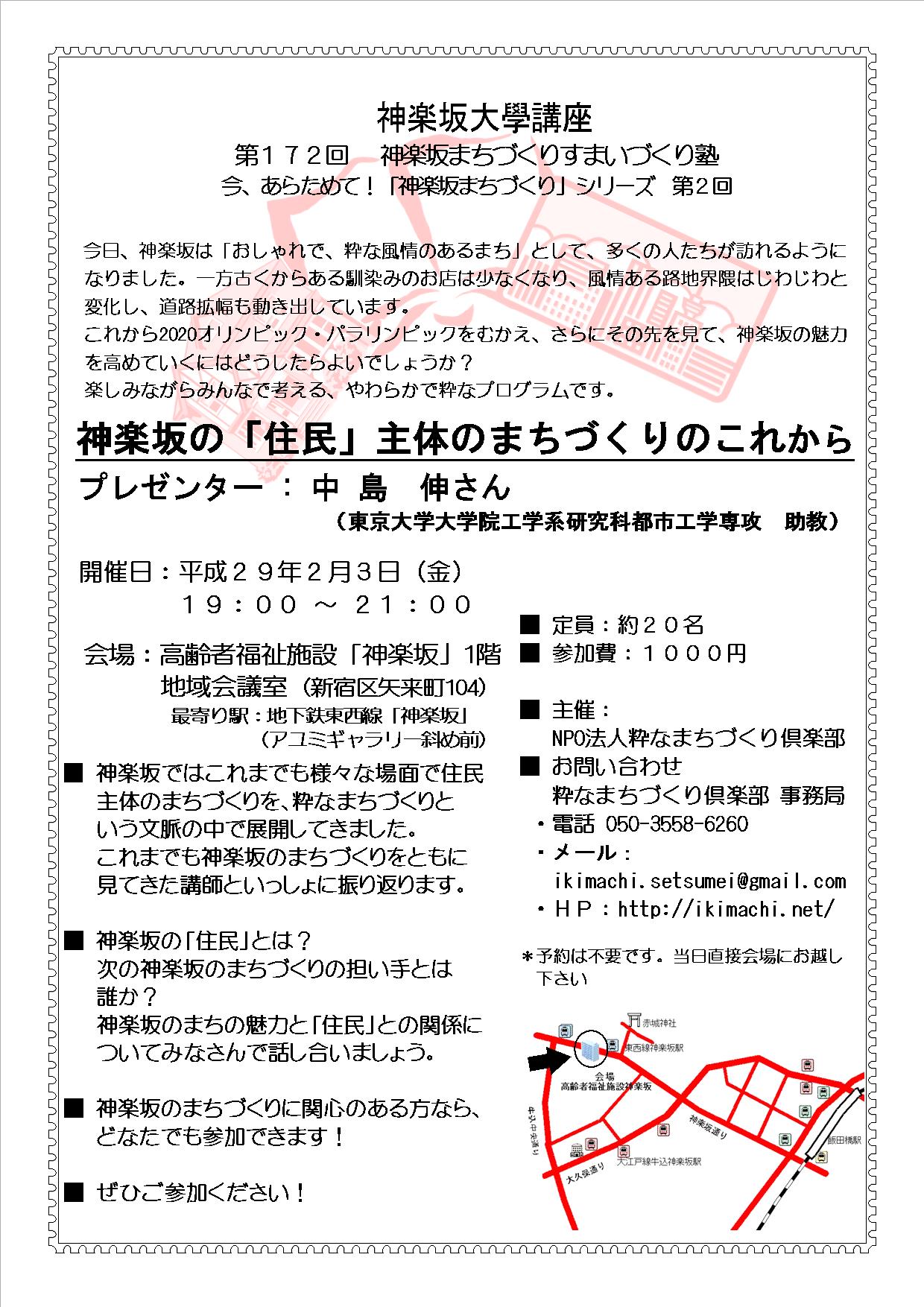

第172回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾 (2017/02/03)

神楽坂大學講座

第172回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾

今、あらためて!「神楽坂まちづくり」シリーズ 第2回

神楽坂の「住民」主体のまちづくりのこれから

プレゼンター : 中 島 伸さん

(東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻 助教)

今日、神楽坂は「おしゃれで、粋な風情のあるまち」として、多くの人たちが訪れるようになりました。

一方古くからある馴染みのお店は少なくなり、風情ある路地界隈はじわじわと変化し、道路拡幅も動き出しています。

これから2020オリンピック・パラリンピックをむかえ、さらにその先を見て、神楽坂の魅力を高めていくにはどうしたらよいでしょうか?

楽しみながらみんなで考える、やわらかで粋なプログラムです。

(新宿区矢来町104)

最寄り駅:東西線「神楽坂」(アユミギャラリー斜め前)

(※寄付金は会場費、資料代、通信費の他、今後のNPO活動のための費用に充当させていただきます。)

NPO法人 「粋なまちづくり倶楽部」

神楽坂毘沙門寄席 第39回「菊之丞の会」レポート 2017/1/18

神楽坂毘沙門寄席 第39回「菊之丞の会」 2017/1/18

木戸札は完売になったとか。初春の会は縁起良く満員御礼でのスタートです。トップバッターは春風亭一猿さん。一朝師匠のお弟子さんです。登場した細身の姿に「大丈夫かしら?」との不安がよぎりましたが、大きな声で堂々と『松竹梅』を披露。小気味良い江戸弁が心地よく響きました。粋な噺家さんへと成長してくれることでしょう。

お目当ての菊之丞師匠は、新春らしく明るいお召し物に袴の装いです。場内の空気を和ませつつお噺は吉原の世界へ。今はなき廓の様子が生き生きと目に浮かびます。落語『明烏』は新内の名曲「明烏夢泡雪」からとった演題のようですが、共通するのは時次郎と浦里という登場人物の名前だけです。お調子者の妓楼の女将のおしゃべりとしぐさに師匠の真骨頂が覗き、場内の笑いを誘います。ベソをかいて帰りたがっていたはずの若旦那の変貌ぶりは…人間何事も程々に経験しておくことがよろしいようで。

お馴染みのワインやお茶のサービスのお仲入りをはさみ、会場の雰囲気は更に和やかになりました。黒紋付姿で再登場の菊之丞師の二席目は、今にぴったりの季節感の『夢金』。寝ても覚めても「金が欲しい」が口癖の船頭熊蔵は、酒手をはずむという甘言につられ、雪の降りしきる中を怪しい浪人と娘の二人連れを乗せて大川へ漕ぎ出しますが、予期せぬ展開に…。娘さんの足許を気遣いながら船に乗せる所作や、竿と櫓のさばき方が巧みに表現されていて、川風の冷たさも伝わってきました。欲をかくと怖い夢見になるようです。

急激に寒さ一入となった宵でした。終演後の皆様のお楽しみは温かい鍋物料理に熱燗でしょうか。次回の「菊の丞の会」は4月20日(木)、記念すべき第40回です。いつも熱心にご来場いただく多くの皆様には、僭越ながら古今亭菊之丞と主催者「粋なまちづくり倶楽部」に成り代わりまして、心より厚く御礼申し上げます。

神楽坂がん子